Au cœur des paysages suisses– une plateforme d’apprentissage destinée aux élèves de la 8ème à la 12ème année scolaire

Introduction à la plateforme d’apprentissage

PDF: Introduction à la plateforme d’apprentissage

1. Introduction

1.1 Aperçu

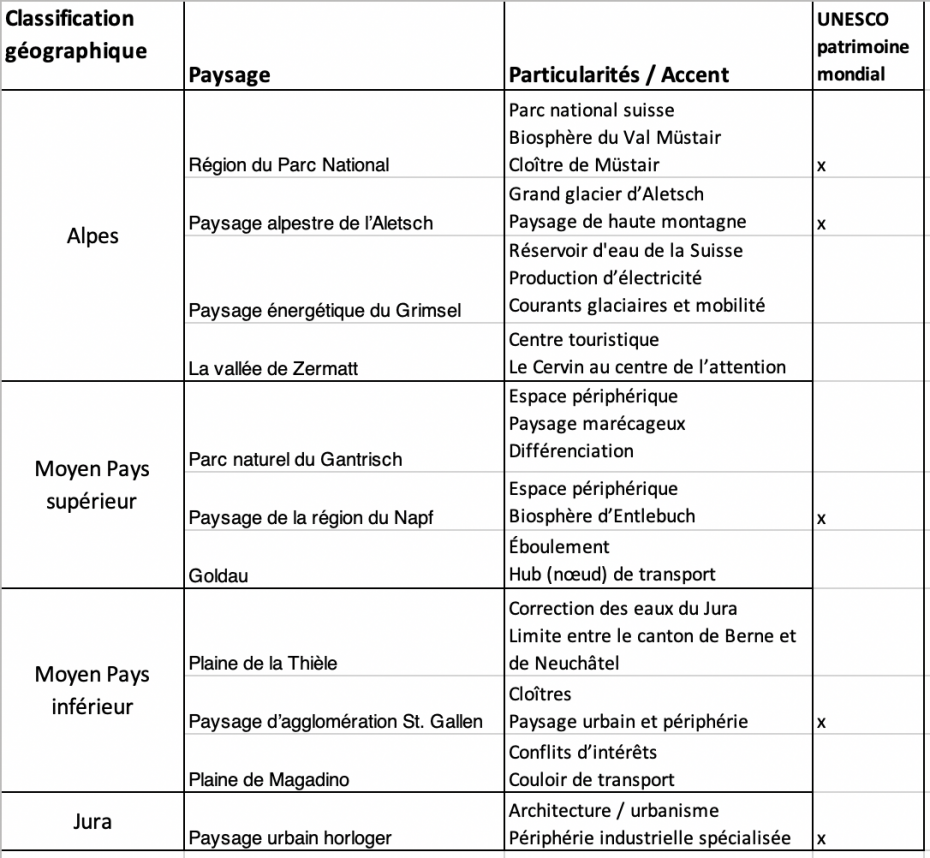

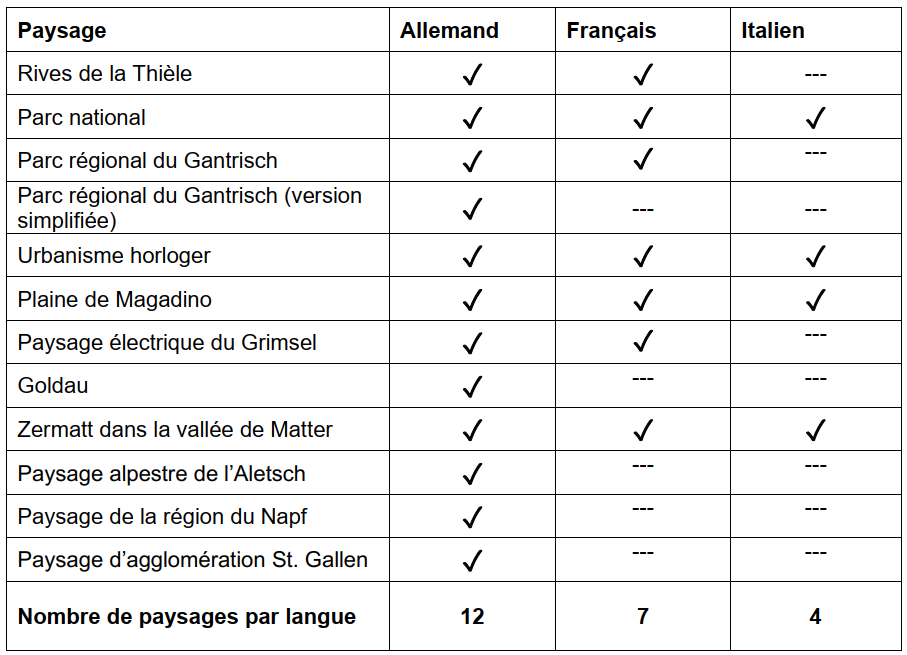

Au cœur des paysages suisses comprend les paysages types suivants :

1.2 Des paysages spécifiques

- Version linguistique : Certains paysages sont disponibles en 2 ou 3 langues.

- Différenciation : Le paysage du parc naturel du Gantrisch existe également en version simplifiée. Cette version propose des textes plus courts et plus simples ainsi que des supports et des outils supplémentaires. Les exigences sont moins élevées.

- Accent sur l’exploration à distance : Le paysage énergétique du Grimsel favorise l’utilisation d’images aériennes et satellitaires.

2. Informations spécifiques approfondies

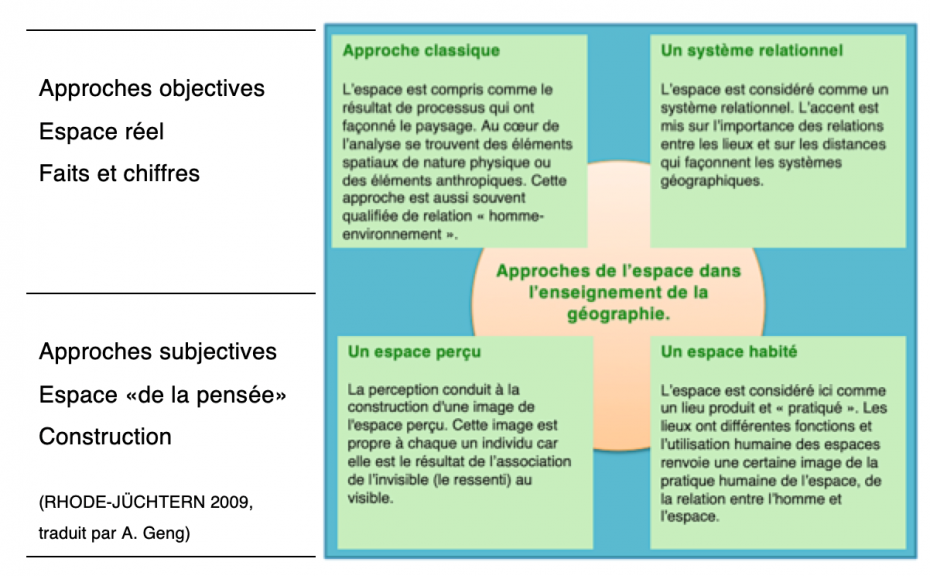

2.1 Concepts géographiques de l’espace.

Pour avoir une compréhension fondamentale des paysages types, il est important de connaître les approches actuelles des notions "Espace" ou "Paysage" qui sont à la base de la conception de cette plateforme d’apprentissage,

Nous nous appuyons sur quatre concepts différents de l’espace : deux concepts objectifs, c’est-à-dire deux approches du paysage réel tel qu’il existe en termes d’espace et de temps, et deux concepts subjectifs. Cette dernière approche fait référence à des paysages « de la pensée », aux images que nous nous faisons des paysages ou de l’utilisation de ces espaces.

Cette distinction correspond également à la conception de l’enseignement et de l’apprentissage constructiviste qui s’appuie sur l’affirmation que tout savoir se construit.

« Dans l’enseignement traditionnel, même si les faits et les affirmations sont transmis aux élèves, il s’agit toujours d’une perception subjective de leur part : chacun s’imagine le monde à sa façon ainsi que les sujets traités. » (Traduction d’après un extrait de texte de l’HEP de Zurich, domaine de géographie, Secondaire I)

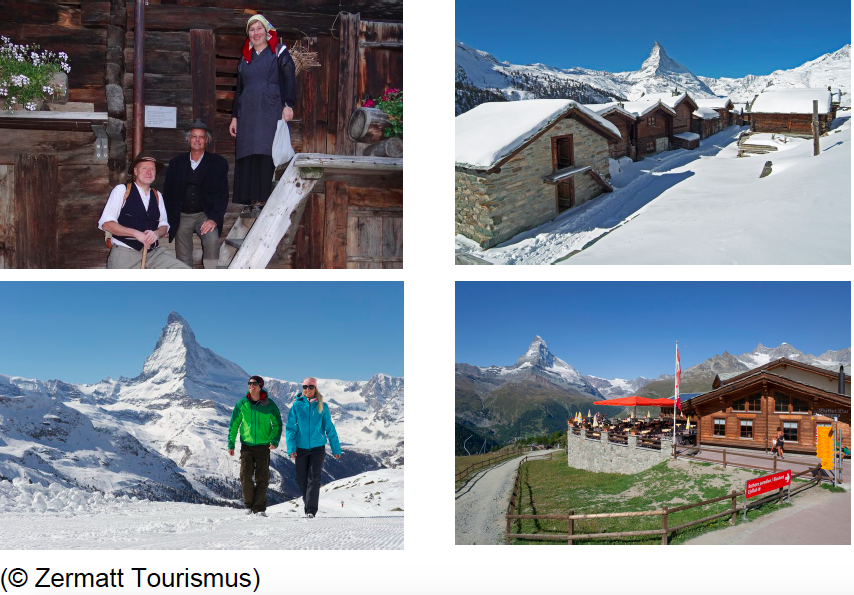

Les deux tableaux ci-dessous illustrent très bien ce propos. Nous avons représenté à gauche comment les paysans locaux de Zermatt percevaient leur habitat jusqu’à une époque récente et à droite, la perception du touriste moderne.

Une industrie touristique dynamique reproduit l'image d'un lieu de villégiature à la fois reposant, idyllique et actif.

2.2 Paysages types

Face aux paysages types, une question fondamentale se pose : est-il pertinent de classer les paysages par type au sein de l’enseignement et est-ce que cette approche favorise l’acquisition de connaissances ? Dans les années septante, l’un des principaux conflits de l’histoire de la géographie didactique opposait la géographie traditionnelle à la géographie générale, qui étudiait l’espace en s’appuyant sur des thèmes et non des régions. On critiquait notamment le point de vue de la géographie régionale, qui prétendait qu’il était impossible de révéler le contexte global au sein d’un espace délimité. Aucune discipline scientifique ne peut s’approprier cette exigence dans son intégralité (DÜRRR, ZEPP 2012). La formule de AHMAZ « tout est connecté à tout » qui émane de cette critique est indéniablement correcte mais reste finalement triviale. La caractérisation de différents paysages types peut établir un lien entre les positions de la géographie régionale et de la géographie générale. En définissant des paysages « types » qui expriment des sujets géographiques exemplaires et modélisés, il devrait être possible de développer des concepts transférables. L’orientation de la plateforme soutient cette idée en adoptant, d’une part, un concept de paysage basé sur une multitude de perspectives (voir ci-dessus) et, d’autre part, en évitant le piège de la singularité et le fait de rester « coincé » dans le cas particulier ou le cas unique. La plateforme tient à présenter les aspects généraux des paysages typiques.

2.3 La typologie des paysages de l'OFEV

"Le paysage est l’espace dans lequel les êtres humains vivent et qu’ils perçoivent quotidiennement, que ce soit en ville, à la campagne ou à la montagne, sur le chemin du travail ou pendant les loisirs. Le paysage est important pour la population : il porte la marque d’événements historiques, incarne des valeurs culturelles et constitue la toile de fond des parcours de vie des individus. Les paysages reflètent l'évolution de la nature et de la culture dans une région. Ils portent l'empreinte à la fois de processus naturels et d'activités humaines. Cette dynamique fait que les paysages ne sont jamais figés. Ils changent également selon le regard que l'on porte sur eux. Malgré tout, le paysage reste le paysage, même si sa qualité n'est pas toujours égale." (Office fédéral de l'environnement, OFEV 2011)

3. Informations didactiques approfondies

3.1 Concept didactique de la plateforme d'apprentissage

3.1.1 Lien avec les plans d'études actuels

Le concept didactique de la plateforme d'apprentissage est étroitement lié aux objectifs d’apprentissage de base du plan d'étude actuel. En travaillant avec la plateforme d'apprentissage, les problématiques de géographie du plan d’étude 21 (secondaire I et II) peuvent être abordées. Il convient de mentionner que le concept géographique moderne de l'espace a été incorporé dans le programme actuel.

- Percevoir le monde: les élèves peuvent capter un paysage en examinant les images, les cartes ou les descriptions. Ainsi différents concepts paysagers peuvent être mis en valeur. Il est donc possible de commencer par des évaluations et des sentiments subjectifs. De cette façon les élèves prendront conscience de leur propre perception du paysage et ils pourront s’interroger pourquoi le paysage leur fait cet effet. Dans un deuxième temps, des éléments individuels du paysage peuvent être identifiés comme appartenant au paysage culturel ou au paysage naturel. De telles observations et approches de l’espace donnent aux élèves une idée précise de l’aspect d’un paysage et de son utilisation (agriculture, habitat, circulation, industrie). « L’introduction avec les exercices » peut être utilisée pour cette première phase. Une éventuelle excursion sur les lieux peut considérablement enrichir la phase de perception.

- Découvrir le monde: en traitant plus intensivement le paysage, les élèves s’interrogent sur l’apparition et l’évolution des espaces culturels et naturels tout en étudiant ces thèmes. Quelques exemples de questions envisageables:

- - Comment et quand ce paysage a-t-il été créé?

- - Quels processus l’ont-ils façonné?

- - Quelle influence l’homme a-t-il exercée?

- S’orienter dans l’espace: grâce à une connaissance approfondie de l'évolution du paysage, les élèves sont désormais en mesure de situer cet espace dans un contexte plus large. Les constats doivent être examinés et mis en réseau et les causes et effets doivent avoir été compris. Grâce à l’évolution de sa propre perception par rapport à des types de paysages comparables (typologie des paysages de l'OFEV), les constats peuvent être remis en question, généralisés et connectés entre eux. Sur la base des connaissances acquises, les élèves peuvent réfléchir aux conséquences positives et négatives de l'intervention humaine dans le paysage et développer leur propre opinion à ce sujet.

- Agir dans le monde: ici, la question de l’évolution future du paysage se pose : les élèves peuvent se mettre à la place des différents acteurs (urbanistes, villageois, agriculteurs, responsables de tourisme…) et réfléchir à la manière dont ils façonneront le paysage en termes d'aménagement du territoire dans le futur et aux formes d'utilisation de l’espace qu'ils souhaitent promouvoir. Ainsi se créent des échanges de point de vue et des discussions intéressantes sur les possibilités de conception pour l'avenir. Dans cette phase, des concepts paysagers constructifs et/ou fonctionnels peuvent être élaborés et analysés.

- ... Les lycéens doivent prendre conscience que les exigences vitales, les normes et les attitudes façonnent l'espace. Cela devrait conduire à une gestion responsable de l'habitat. (Ce but pourrait également être décrit par la notion plus moderne de compétence comportementale de l’espace).

- ... Les lycéens expérimentent consciemment un paysage dans son ensemble et apprennent à l'analyser à l'aide de méthodes et de connaissances géographiques.

- ... Les lycéens doivent comprendre l'interaction et l'influence mutuelles de l'homme et de la nature. Les modifications des habitats doivent être cernées et évaluées.

- ... Les lycéens doivent être en mesure de relier tant des éléments du secteur des sciences humaines que des sciences naturelles. On cherche à stimuler l’identification des relations et le traitement interdisciplinaire des sujets.

Objectifs généraux de l’enseignement géographique relatifs aux paysages types.

Les lycéens…

- … reconnaissent et comprennent les influences réciproques de l’homme et de la nature à l’échelle locale, régionale et mondiale.

- …comprennent, analysent et évaluent les espaces et leurs évolutions ? Les connaissances et les méthodes géographiques nécessaires à cette fin leur permettent de s’orienter au sein de l’environnement social et naturel. Les excursions sont, selon le plan d’étude (EDK 94, p.118), une composante importante de l’enseignement qui permet d’expérimenter le contenu et de le rendre évocateur.

- ... évaluent, sur la base de leurs connaissances du milieu naturel, les possibilités et les limites d'utilisation des habitats et des ressources, notamment en matière de développement durable.

Objectifs directeurs des connaissances relatives aux paysages types.

Les lycéens…

- … connaissent les facteurs géographiques naturels (par exemple le climat, la géologie et le sol) et leur importance en ce qui concerne l’impact et l'utilisation d'un espace.

- … connaissent les concepts et les thèmes de la géographie humaine (par ex. mobilité, habitat, économie, coopération au développement, géopolitique)

- … comprennent et évaluent les interactions entre les facteurs géographiques naturels et culturels. Ils connaissent les concepts et les perspectives de la géographie intégrative.

- … saisissent les effets des activités humaines sur le paysage et traitent de manière critique l'évolution du paysage.

Objectifs directeurs des compétences relatives aux paysages types.

Les lycéens…

- … analysent les problèmes géographiques à différentes échelles spatiales et temporelles.

- … acquièrent les compétences de base spécifiques à la recherche, la structuration, l’analyse, l’interprétation, la représentation et la transmission d’informations géographiques. A cet effet, des cartes, profils, diagrammes, statistiques, images, textes et graphique sont interprétés et élaborés individuellement. De plus des systèmes de traitement d’informations géographiques (SIG) sont utilisés.

- … apprennent à observer, à décrire et à analyser des espaces et des situations géographiques lors d’un travail sur le terrain et au travers d’informations digitales. Les situations géographiques sont conçues à l’aide de modèles et les lycéens apprennent à capter et à mettre en lien leurs interrelations et leurs processus.

- … comprennent les perspectives des différents acteurs impliqués dans les problèmes géographiques ainsi que les causes, l'importance et les conséquences des facteurs influents et leurs interactions, recherchent des solutions envisageables et évaluent leurs impacts respectifs.

Attitude par rapport aux paysages types

Les lycéens…

- … s'intéressent à leur habitat et à la diversité des phénomènes naturels et culturels.

- … se passionnent pour la beauté du monde et la multitude des modes de vie.

Compétences de base du degré secondaire II

L'exemple de la région du Napf peut être utilisé pour transmettre les connaissances, les compétences et les attitudes requises au niveau secondaire II. Les objectifs éducatifs généraux de l'enseignement de la géographie du canton de Berne ainsi que les grandes lignes des objectifs de chaque degré d’enseignement sont illustrés ci-dessous:

Objectifs éducatifs généraux:

Les élèves…

- … apprennent à comprendre et à évaluer les changements dans l'habitat de la région du Napf. En rapport au développement de cette région, les élèves peuvent comprendre l'influence mutuelle de l'homme et de la nature à l’échelle régionale. En se promenant dans le paysage (ex : excursion), les élèves peuvent l’expérimenter dans son ensemble et analyser et évaluer ses utilisations et ses limites possibles. Par ailleurs l'apprentissage exemplaire, en tant que principe de base important de l'enseignement de la géographie, peut alors être appliqué.

- ... apprennent à évaluer les interactions entre la nature et les facteurs géographiques humains/ culturels dans la région du Napf et traitent de manière critique l’évolution du paysage. Le regard différencié porté sur cette région favorise l’élaboration de la conclusion que les niveaux étatique, économique, politique et culturel sont de plus en plus imbriqués.

Compétences: En travaillant avec des cartes, des profils, des images, des textes et des statistiques sur la région du Napf, les élèves peuvent entraîner des compétences spécialisées dans la mobilisation, l'analyse, l'interprétation, la présentation et la communication des informations géographiques. Si la région du Napf peut être visité, les élèves apprennent à observer, décrire et analyser l'espace et à mettre en réseau leurs résultats à l'aide de modèles.

Comportement: L’analyse de la région du Napf peut favoriser l'intérêt porté à son propre habitat ainsi qu’aux phénomènes naturels et culturels et soutenir l'enthousiasme pour la beauté du monde.

3.1.2 La diversité du parcours d’apprentissage La plateforme d'apprentissage laisse le choix quant à la méthode de travail et offre une multitude d'approches différentes, toutes décrites ci-dessous. Un exemple de procédure sera présenté plus tard afin de mieux s'orienter et d’intégrer la plateforme dans son enseignement de manière plus aisée. Il est recommandé d’étudier l'introduction avec les exercices dans son ensemble et de respecter la marche à suivre proposée. Dans la phase de consolidation, l'enseignant est libre de contrôler étroitement sa classe ou de lui laisser une certaine liberté pour travailler avec le répertoire des exercices. Les plus jeunes élèves auront besoin de plus de conseils et d'orientation que les plus âgés. Les tests que nous avons effectués ont montré que les jeunes enfants sont plus facilement surmenés et qu’ils ont besoin d'une aide plus soutenue. Par conséquent, il est conseillé, lors de l’introduction avec les exercices, de procéder avec précaution et de travailler sur la base de consignes claires et précises. Les élèves de niveau secondaire II maîtrisent la plupart des exigences « techniques » sans difficulté ; (gérer la plateforme d'apprentissage et comprendre la démarche des exercices). Dans le cadre d’un enseignement fortement « structuré », les supports d'apprentissage et les exercices sont sélectionnés et mis à la disposition des élèves. La plateforme d'apprentissage soutient cette façon de travailler en combinant intelligemment les exercices et les supports. Une utilisation plus libre et créative de la plateforme est aussi possible. L'enseignant peut alors choisir une question dans le pool des exercices ou en formuler une lui-même. A cet égard, les élèves ont accès à l’ensemble de la plateforme d'apprentissage et à la totalité des liens externes. Ainsi, ils peuvent procéder selon leur propre méthode d’apprentissage. L'introduction avec les exercices encourage déjà les élèves à formuler leurs questions de manière autonome. Une telle attitude peut être consciemment encouragée par l'enseignant. Entre un enseignement fortement structuré et un enseignement plus libre, toutes les nuances sont possibles et absolument pertinentes en fonction de la situation. La polyvalence de la plateforme d'apprentissage permet de travailler à différents niveaux en termes de difficulté et favorise un enseignement individuel et une différenciation interne. Offrant de multiples possibilités, la plateforme d'apprentissage encourage les recherches individuelles. L’élève peut développer ses propres questions et les exercices à résoudre et ensuite y travailler en choisissant la voie d’apprentissage qui lui convient le mieux. Une discussion sur les résultats obtenus, parfois différents, peut révéler des perspectives intéressantes quant à la compréhension du paysage.

3.1.3 Le rôle des enseignants D’un point de vue didactique, la plate-forme d'apprentissage repose essentiellement sur le « concept d'apprentissage cognitif » (selon COLLINS 1991) et donc sur une approche sociale-constructiviste. Les activités des élèves sont placées au centre de l’attention, tandis que l'enseignant reste à l'arrière-plan et soutient les élèves en fonction de la situation. Les élèves peuvent être accompagnés et soutenus pour progresser dans leur apprentissage personnel en développant des compétences qui, par exemple, commencent par des exercices étroitement conçus et des impressions et perceptions subjectives. L'enseignant peut instruire et coacher les élèves pour faire face, par la suite, à des exercices de plus en plus vastes et complexes voire difficiles. Dans sa démarche, l’enseignant tient compte de la théorie du «conceptual change» (CAREY 1985). Les préconcepts des élèves, qui se reflètent dans l’image subjective du paysage (mise en place dans l'introduction avec les exercices), forment le point de départ. Après s’être plongé plus profondément au sein des paysages suisses tout en tenant compte des différents aspects, qui ont été visualisés sous diverses perspectives, le préconcept peut se modifier. Face au façonnement de l’avenir (formation au développement durable), l’objectif du postconcept devrait être plus vaste et espérons-le, proposer une approche durable plus consciente en ce qui concerne les ressources du paysage. Néanmoins: la mise en scène par l’enseignant reste également décisive dans ce type de travail ! Les séquences d’enseignement sont rythmées et enrichies par des inputs concis, des objectifs clairs, des indications méthodiques ainsi que des périodes où l’échange de connaissances peut avoir lieu.

3.1.4. Le rôle des élèves

Il est probable que le thème des paysages n’est pas une priorité pour l’élève. Comment toutefois tenter d’aborder l’élève et de capter son intérêt pour cette thématique. L’analyse didactique remédie à ce problème en tenant compte des intérêts particuliers des élèves en ce qui concerne le choix des contenus. L’approche de la plateforme d’apprentissage tente d’insuffler aux élèves une attitude de «chercheurs» pour les motiver à la découverte. Si l’on parvient à générer une certaine curiosité chez l’élève, la plateforme peut alors jouer tous ses atouts : la rubrique Répertoire des exercices permet d’approfondir les thèmes de manière très vaste. La rubrique Support offre quant à elle une immersion dans le paysage au moyen de Supports de haute qualité. Les élèves ont la possibilité de choisir les aspects du paysage qui les intéressent le plus. Grâce à des images satellites à haute résolution, il est possible «d’analyser» les paysages sans quitter la salle de classe. Des cartes spécifiques ou des images aériennes en provenance de différents portails de géographie de la Confédération et des Cantons peuvent également être intégrées. Parallèlement, les élèves acquièrent des compétences fondamentales sur l’utilisation des sources modernes basées sur le web. Ces sites externes donnent la possibilité de comparer à tout moment le paysage de la plateforme avec son propre lieu d’habitation. Cela permet ainsi d’aiguiser sa vision par rapport à son environnement proche.

Il est possible de franchir un pas de plus en traitant les projets futurs des paysages correspondants : Quelles sont les perspectives offertes par un paysage ? Quelles sont les images du paysage qui influencent l’esprit des acteurs régionaux ? Le concept de changement de perspectives permet de discuter de ces différentes perceptions de l'espace, d'analyser les conflits quant à l'utilisation de l'espace et de rechercher des solutions. Quels "futurs espaces" les élèves souhaiteraient-ils pour le paysage étudié (ou pour leur propre communauté résidentielle)?

3.2. Analyse didactique

Une analyse didactique complète est disponible pour chaque paysage. Leur structure est brièvement décrite et expliquée ici.

La première étape consiste à classer scientifiquement le type de paysage dans la typologie des paysages de l'OFEV. Ainsi, il sera plus facile d’établir des zones de transfert, si nécessaire, et de connecter les compétences acquises.

Ensuite, l’analyse didactique peut être mise en place sous la forme d’une «reconstruction didactique». Ce processus se différencie des autres par une reconstruction des contenus qui se fonde sur les intérêts et les possibilités des élèves.

Chaque paysage sera décrit de la manière suivante: analyse factuelle I, réflexions sur la signification/pertinence du type de paysage, liste des compétences visées ainsi que l’énumération des différents points de vue des élèves. Représentant la pièce maîtresse du concept didactique, l’analyse factuelle II se construira sur cette base (c’est-à-dire au travers des yeux des élèves). Les différentes étapes sont décrites ci-après:

3.2.1 Analyse factuelle 1

Les aspects possibles d’un thème sont fragmentés et il s’agira de s’imprégner des contenus. Une telle analyse est disponible pour chaque paysage proposé et est structurée en fonction des contenus et des catégories de paysages.

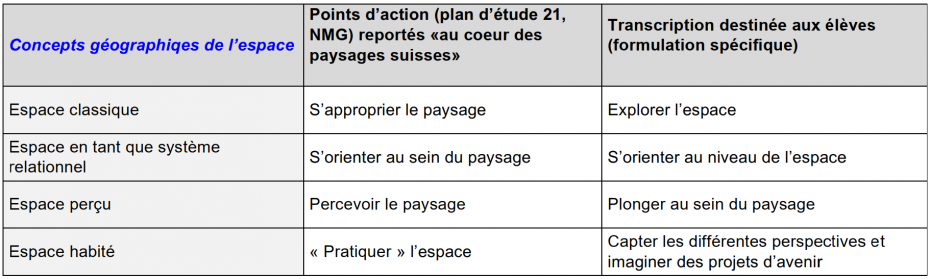

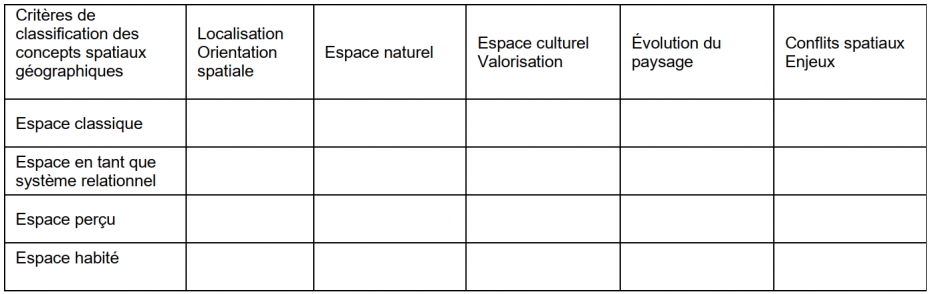

Il importe de prendre en compte la compréhension actuelle des espaces géographiques. Ici, l’espace (le paysage) est examiné sous quatre aspects, soit l’espace classique, l’espace en tant que système relationnel, l’espace perçu et l’espace habité. Les quatre catégories spatiales présentent des forts parallèles avec les points d’action du plan d’étude 21, présenté ci-dessous dans la deuxième colonne. Cette optique peut encore être simplifiée par une transcription plus compréhensible pour les élèves (troisième colonne):

En combinant les concepts spatiaux avec les critères de classification d'une analyse du paysage, on obtient une présentation de l'analyse factuelle sous forme de tableau:

Les lignes du tableau reflètent les aspects individuels de l'espace. Les colonnes du tableau répartissent les contenus selon les critères de classification et en fonction de leur importance pour le paysage. Tous les contenus ne peuvent pas être affectés de manière exhaustive. Une certaine redondance subsiste.

Seuls les titres des contenus sont listés dans le tableau. Leur activation ouvre une nouvelle fenêtre et affiche un contenu détaillé. On y trouve également des références au plan d'études. Les termes techniques ne sont pas expliqués plus en détail dans l'analyse factuelle. Les explications nécessaires peuvent être trouvées dans la rubrique réservée au Supports.

3.2.2 Signification et pertinence

Dans un paysage, les aspects et les processus les plus divers peuvent être décrits et étudiés. La question se pose quant à leur pondération : quels aspects faut-il prendre en compte, lesquels ne faut-il pas considérer?

Le fait de réfléchir à la signification des facteurs individuels contribuent à favoriser la sélection. Quels sont les aspects particulièrement évidents qui prédominent au sein du paysage ? Quels processus sont expressément importants, quelles compétences peuvent être facilement développées ? Quels sont les sujets qui sont particulièrement d'actualité?

3.2.3 Élaboration des compétences

Un grand nombre de compétences peuvent être encouragées avec la plateforme d’apprentissage. Certaines compétences applicables à tous les paysages sont énumérées ci-dessous:

Compétences scientifiques:- Les élèves sont en mesure d’évoquer certains éléments des paysages et de les expliquer.

- Les élèves sont capables d’analyser un paysage en tant que système géographique naturel et humain et de présenter les interactions.

- Les élèves connaissent les processus d’aménagement du paysage les plus importants et peuvent les expliquer.

- À l’aide de la désignation topographique des lieux, les élèves peuvent s’échanger sur les notions d’espace.

- Les élèves sont en mesure de comparer les perceptions et les constructions spatiales et de les exprimer.

- Les élèves sont à même d’analyser les liens fonctionnels entre les paysages.

- Les élèves sont aptes à se construire une image subjective du paysage analysé et à développer ainsi une base d’identification.

- Les élèves connaissent un concept du paysage multidimensionnel et sont habilités à travailler dans différentes dimensions de manière consciente.

- Les élèves savent gérer les sources digitales : la plateforme d’apprentissage représente évidemment la première source à maîtriser, mais aussi les différentes banques de données digitales et les systèmes d’informations géographiques qui sont atteignables en cliquant sur les différents liens proposés.

- Les élèves sont capables de travailler ensemble avec des outils collaboratifs digitaux et de présenter également les résultats en ligne.

- Les élèves sont en mesure d’estimer les possibilités de développement d’un paysage.

- Les élèves connaissent les intervenants qui influencent le paysage et les éventuels idéaux qui pourraient constituer la base de leurs actions au niveau de l’espace.

- Les élèves savent développer des arguments pour les différentes possibilités de développement du paysage et présenter des solutions axées sur l’avenir.

- Les élèves sont aptes à discuter de la valeur des paysages et à exprimer leur point de vue subjectif du paysage.

3.2.4 Connaissances préalables et intérêt des élèves

En fonction des sujets, la compréhension et les connaissances préalables de chaque élève dépendent de différents facteurs, qui ne peuvent pas toujours être évalués entièrement par l’enseignant. Il est primordial de prendre en compte les intérêts de la classe, l’âge des élèves et les faits d’actualité éventuels.

Il est vrai que le quotidien et l’intérêt des adolescents gravitent principalement autour d’eux-mêmes, de leur cercle d’amis (peer-group) ainsi que de leurs loisirs (sport, musique, vacances…). Il est cependant possible de les enthousiasmer par la beauté et l’intérêt d’un paysage (photos de paysage). De plus, les adolescents peuvent être motivés à aborder le sujet par des questions ouvertes, des énigmes voire des affirmations qui suscitent une certaine provocation. Une discussion lancée sur les raisons qui font qu’on apprécie ou pas un paysage pourrait être un point de départ possible.

Il est sans aucun doute utile de commencer par les préconcepts des élèves et d'en venir ainsi à des questions qui pourront être examinées à l'aide de la plateforme d'apprentissage.

Au niveau secondaire II, l’intérêt des lycéens ne devraient pas différer fondamentalement de celui des élèves de secondaire I, du moins pas dans la matière de base. Les connaissances de base de la géographie naturelle, acquises durant l’enseignement gymnasial, représentent une condition préalable (géologie de la Suisse par exemple). En fonction du niveau de connaissances, des méthodes plus larges et plus complexes peuvent être utilisées en travaillant par exemple avec des sources telles que d’anciennes cartes géographiques, des photographies aériennes actuelles et également historiques. Il est aussi possible d’approfondir, au niveau secondaire II, les perspectives futures en se concentrant davantage sur les mesures de planification et les influences politiques et économiques.

3.2.5 Analyse factuelle 2

En prenant en compte l'importance des aspects individuels, les connaissances et les intérêts des élèves ainsi que les compétences à promouvoir, il est maintenant possible de reconstruire l'Analyse Factuelle II à partir de l'Analyse Factuelle I. Elle se limite aux aspects essentiels des leçons prévues et est adaptée à chaque classe ainsi qu’au paysage choisi. En ce sens, les analyses factuelles II proposées par la plateforme d’apprentissage sont à considérer comme des ébauches qui doivent encore être adaptées aux données réelles et aux buts recherchés.

3.2.6 Concept didactique du paysage

Le concept didactique de l’unité d’enseignement portant sur un ou plusieurs paysages comprend le résultat de toutes les réflexions décrites ci-dessus. Il comporte l’analyse factuelle II, les compétences à encourager, la ou les questions directrices et indique les possibilités d’évaluation et de transfert.

3.3 L’enseignement avec la plateforme «Au coeur des paysages suisses»

En principe, l’enseignant est libre d’utiliser la plateforme d’apprentissage comme bon lui semble. Il est cependant judicieux de respecter certains aspects essentiels:

3.3.1 Phase de départ:

Pour débuter avec un paysage, utiliser l'introduction avec les exercices. Il est conseillé de résoudre les exercices dans l’ordre indiqué.La grande photo aérienne placée en haut de page forme le centre d’intérêt – que ce soit pour une discussion au niveau de toute la classe ou pour le travail individuel ou en binôme. Les textes, cartes et graphiques proposés dans cette partie de la plateforme d'apprentissage permettent une première immersion dans le paysage. Ils demandent un examen attentif et une évaluation personnelle (l'espace perçu). L'orientation spatiale dans le paysage et son intégration dans l'environnement au sens large sont également abordées (l'espace en tant que système relationnel). La séquence se termine par les questions formulées par les élèves sur le paysage étudié. Ces questions peuvent être ensuite reprises et analysées dans la phase d’approfondissement. Les élèves du niveau secondaire I nécessitent un accompagnement relativement étroit pour leur permettre de découvrir la méthode de travail. Il est judicieux d’interrompre régulièrement le travail pour transmettre des explications et pour comparer et corriger les résultats. Il est conseillé de travailler digitalement déjà à ce stade.

Dans la partie destinée uniquement aux enseignants, des supports supplémentaires sont proposés:

- Une grille présentant les solutions des devoirs de l’introduction.

- Une introduction de 4 pages au format PDF, (avec ou sans les exercices à réaliser par les élèves), qui, après l’impression du document sous la forme d’une brochure, donne un outil très pratique à utiliser. Sous cette forme analogue, l’introduction aux excursions peut être utilisée comme base de travail.

- Le film d’introduction en tant que document, au cas où le WLAN de l’école ne permet pas de visionner le film en même temps que l’utilisation de la plateforme.

3.3.2 Phase d’approfondissement:

L’étape suivante est vouée à l’approfondissement des contenus. Les questions formulées par les élèves dans la première partie peuvent très bien servir de point de départ. Il peut être utile de formuler une question directrice qui permettra à la classe entière de poursuivre ses recherches. Il est important de s’orienter selon un objectif clair et précis. Les élèves peuvent maintenant travailler avec la plateforme de manière individuelle. Ils résolvent les devoirs se trouvant dans le répertoire des exercices, utilisent les documents en provenance du répertoire des supports et gèrent les liens externes. Ces liens conduisent généralement à des portails géographiques publiques qui ne sont pas toujours aisés à utiliser. Par contre, ils sont en permanence d’actualité et offrent d’innombrables possibilités. C’est pourquoi, il existe des outils (mode d’utilisation, scaffolds) pour soutenir les élèves lorsqu’ils utilisent les applications de la plateforme. De cette manière, il est possible de gérer et de pratiquer les informations géographiques digitales. L’enseignant peut créer ses propres exercices à partir des supports proposés et les mettre à disposition des élèves.

3.3.3 Phase d’évaluation:

Au cours de cette phase, il sera possible de présenter les expériences acquises et de répondre aux questions. Les questions directrices peuvent être discutées, les solutions comparées et leur qualité évaluée. Étant donné que tous les supports se trouvent déjà sous une forme digitale, une présentation purement digitale des résultats est recommandée.

En ce qui concerne l’échange au niveau des supports, l’affichage et la présentation des résultats, nous recommandons également d’utiliser les outils en ligne qui sont déjà devenus familiers. À cette fin, il existe d’innombrables documents gratuits et adaptés. Ces documents sont disponibles sous la rubrique outils du programme. Des résultats particulièrement parlants ou des questions passionnantes développées par un enseignant peuvent être rendues visibles pour d’autres enseignants via le blog.

3.3.4 Phase de transfert:

Une phase d'abstraction et de réflexion est proposée à la fin de l'étude d'un paysage. L'importance de ce qui a été appris, la transférabilité des résultats à d'autres espaces et les possibilités d'application des techniques de travail nouvellement apprises doivent être clarifiées et consolidées.

3.3.5 Suggestions pour l’apprentissage bilingue:

Certains paysages sont disponibles en 2 ou 3 langues. Les versions linguistiques sont similaires, mais pas totalement identiques, car nous travaillons dans la mesure du possible avec des documents originaux. Si c’est envisageable, les versions linguistiques sont directement reliées entre-elles. Lors d’un changement de langue, le même contenu apparaît donc dans l’autre langue. S’il n’existe pas d’équivalent dans la langue désirée, un niveau hiérarchique supérieur apparaît. Ces caractéristiques conviennent particulièrement bien à l’enseignement bilingue.

3. 4 La structure de la plateforme d’apprentissage

3.4.1 La page d’accueil:

La page d’accueil remplit deux fonctions:

Les images présentées en grand format, qui s’alternent sur l’écran, devraient motiver les élèves à se pencher sur les paysages types de Suisse. La première impression ressentie par les paysages sélectionnés devrait également servir à faciliter le choix du paysage.

En plus des images, la structure de la plateforme d’apprentissage est brièvement présentée.

Maintenant, l’enseignant peut se connecter en haut à droite (ce qui est possible tout de suite après l’inscription).

Le paysage souhaité peut être sélectionné en haut à gauche.

3.4.2 Le film d’introduction:

Le film d’introduction est un excellent moyen de démarrer avec la plateforme. Il donne un aperçu des lieux et des thèmes des paysages. Il permet de clarifier la localisation des paysages et les sujets à étudier.

3.4.3 L’introduction avec les exercices:

L’introduction avec les exercices permet aux élèves de s’immerger au sein du paysage avec plaisir. Une grande image aérienne, placée en haut de page, transmet une vue très claire et invite à l’observation. La sélection de photos, de graphiques et d’extraits de cartes diffusent les premières informations et révèlent la diversité des enjeux et leurs possibilités. Divers exercices encouragent les élèves à s'engager dans le paysage d'un point de vue subjectif (l'espace perçu) et d'un point de vue objectif (l’espace au sens classique). La dernière tâche consiste à formuler ses propres questions par rapport au paysage. Ces questions construites par les élèves peuvent constituer le point de départ pour les exercices plus approfondis.

Il est recommandé de répondre aux exercices d’introduction de manière complète et de respecter l’ordre prévu.

3.4.4 Le répertoire des exercices:

Les exercices plus approfondis de la rubrique des exercices englobent une grande variété de réflexion géographiques et de techniques de travail. En fonction de l’objectif didactique, l’enseignant spécifie les exercices lui-même ou laisse les élèves choisir ce qu’ils veulent travailler. Toute forme intermédiaire est bien évidemment envisageable. L’enseignant est libre de formuler d’autres exercices et de les relier avec le matériel existant.

Caractérisés par plusieurs aspects, les exercices plus approfondis peuvent être filtrés en conséquence:

- Champs thématiques géographiques

- Concept géographique de l’espace (espace classique, espace en tant que système relationnel, espace perçu et espace habité)

- Niveaux (secondaire I ou secondaire II)

- Exigences (élevées, moyennes, faibles)

- Durée (critère de temps approximatif : court, long, moyen, illimité)

- Forme sociale (travail individuel, mixte, binôme et travail en groupe)

- Compétences recherchées (connaissances spécialisées, méthode, orientation, valorisation)

Si aucun filtre n’est activé, tous les exercices s’affichent.

Chaque exercice comporte un titre court et une brève explication qui s’affichent dans la vue d’ensemble. Lors de la sélection, l’exercice entier apparaît ainsi qu’un aperçu des supports reliés à la rubrique des supports.

3.4.5 La rubrique des supports:

La rubrique des supports comporte les catégories suivantes:

- Photos

- Graphiques

- Cartes

- Supports audios

- Liens

- Images aériennes

- Feuille de notes

- Statistiques

- Textes

- Vidéos

Chaque document comporte un titre, une brève description et une classification par niveau de difficultés. Les supports peuvent être triés en fonction de ces catégories et être sélectionnés. Si aucun filtre n’est activé, tous les supports s’affichent.

3.4.6 Les outils:

Le travail avec la plateforme d’apprentissage devrait encourager les élèves à apprendre et à travailler de manière indépendante. Pour y parvenir, ils ont besoin de certains outils. Dans le domaine de la didactique, de telles instructions sont nommées scaffolds. Ce terme provient du secteur du bâtiment où, par exemple, un échafaudage en bois (= scaffold) est d’abord construit, sur lequel viendra s’appuyer la construction d’un pont en maçonnerie. Scaffolding signifie en didactique que les élèves peuvent s’appuyer sur de tels « échafaudages » (instructions, assistance) en cas de besoin. Ils peuvent ainsi affronter les difficultés de manière autonome (sans enseignant).

Différents scaffolds sont à disposition sur la plateforme d’apprentissage. La priorité reste toutefois la bonne gestion des médias digitaux et l’utilisation de portails web.

Travailler avec les portails web: la richesse du matériel digital disponible n'est pas encore pleinement exploitée dans les salles de classe. Il n'est pas toujours aisé de trouver les bons supports et de s'orienter sur des sites complexes. Ici, de bons scaffolds peuvent servir de porte d'entrée.

Travailler de manière digitale: la plateforme d'apprentissage permet aux élèves de travailler de manière purement digitale. Le développement d'un environnement d'apprentissage propre a été délibérément omis. L'objectif est de travailler avec les possibilités offertes par l'école : Avec moodle, ilias ou wiki, sur le réseau de l'école ou simplement sur l'appareil local. Les élèves n’ont pas besoin de changer leurs habitudes pour utiliser le site «au cœur des paysages suisses».

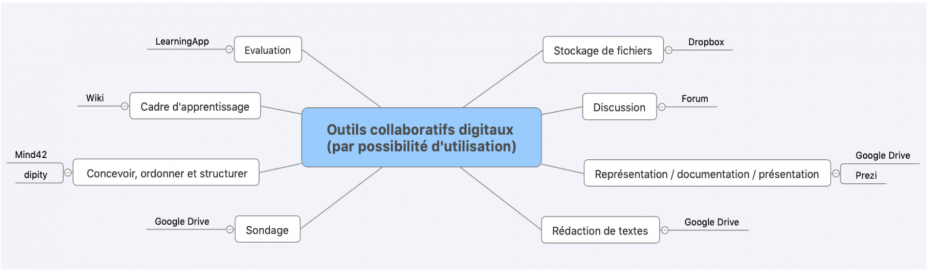

Depuis quelque temps, de bons outils collaboratifs digitaux ont été développés pour le travail en groupe. Ces derniers doivent être encouragés car ils sont très pratiques et se propagent rapidement. Étant donné que plusieurs personnes peuvent travailler sur un document en même temps, ces outils permettent une véritable collaboration numérique. Une sélection de possibilités de travail avec les programmes correspondants est présentée dans le graphique suivant:

Grâce aux scaffolds, l’utilisation des outils digitaux est grandement facilitée pour les élèves. Lors de l’évaluation et de la sélection des outils, seuls ceux qui sont gratuits ont été retenus.

3.4.7 La documentation des résultats

Les élèves doivent consigner par écrit non seulement les solutions des exercices et les résultats des activités de recherche, mais aussi les réponses aux questions directives. Cela peut se faire de manière traditionnelle, dans un cahier, sur une feuille ou sur une affiche. Au cœur des paysages suisses propose cependant de présenter les résultats par une documentation/présentation digitale. Les résultats peuvent être classés sur le réseau de l’école ou être projetés et présentés. Les outils sont à disposition dans le but d’assister le travail numérique.

3. 5 Partie réservée aux enseignants uniquement

Dès votre enregistrement en tant qu’enseignant, et après vous être connecté, diverses informations de fond sont à votre disposition:

3.5.1 La vue d’ensemble

- Avant de commencer: une brève introduction sur l’utilisation de la plateforme d’apprentissage

- Introduction à la plateforme d’apprentissage: une introduction détaillée et didactique (que vous êtes déjà en train de lire)

- Analyse didactique du paysage: un commentaire didactique sur chaque paysage.

- Description des compétences et solutions pour chaque tâche. Vous les trouverez directement sous l’énumération des exercices dans la rubrique des exercices.

- Établir ses propres exercices: un outil pour créer ses propres exercices

- Un blog pour échanger ses expériences et présenter les résultats de la classe

- Les enseignants découvrent en fin de programme, les solutions et les différents documents complémentaires pour l’introduction avec les exercices

3.5.2 Quelques idées pour les contrôles de connaissances

La plateforme d’apprentissage ne contient aucune proposition en ce qui concerne les contrôles de connaissances. À titre indicatif, citons quelques exemples:

- Étant donné que tous les élèves résolvent l’introduction avec les exercices, les questions du contrôle pourraient être formulées sur cette base.

- Il est possible, dans le sens d'un transfert, de laisser les élèves résoudre les exercices d'introduction d'un autre paysage dans un but de contrôle d'apprentissage.

- Il est également envisageable de rechercher un aspect thématique portant sur deux paysages et de les comparer.

- Une tâche "interdite" (c'est-à-dire non résolue par quiconque) ou conçue par l’enseignant, peut être traitée à titre d’examen.

- Les élèves fournissent les résultats des leçons 1 à 3 en établissant des rapports qui seront jugés par la suite.

- L'enseignant peut déclarer des exercices individuels de la rubrique des exercices comme étant obligatoires. Ces contenus peuvent ensuite être vérifiés.

- L’enseignant peut « défendre de résoudre » certains exercices de la rubrique des exercices, afin de les utiliser pour un contrôle de connaissances.

- Il est possible de mettre certains exercices en rapport avec la communauté d’habitation de l’élève, et de les laisser faire des recherches avec les outils désormais familiers.

- Certaines questions destinées au contrôle de connaissances peuvent être établies sur les outils, qui ont été enseignés grâce à la plateforme d’apprentissage.

3.5.3 Formulation d’exercices par l’enseignant

Un outil spécialement destiné aux enseignants permet de formuler ses propres exercices et de les associer avec tous les supports de la plateforme. Les exercices et les supports peuvent être regroupés sous un code qui sera révélé aux groupes concernés. Ces exercices apparaissent alors de la même manière que tous les autres exercices.

3.5.4 Blog

Pour exister et rester active, une plateforme d’apprentissage a besoin d’un organe d’échange d’informations, représenté par le blog destiné aux enseignants enregistrés. Le blog peut se nourrir de:

- Rapports d’expérience sur l’enseignement

- Discussions sur les difficultés rencontrées

- Classements des exercices élaborés par l’enseignant

- Classement des scaffolds élaborés par l’enseignant

- Présentations de travaux d’élèves jugés de bonne qualité

- Aperçus du travail avec la plateforme

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de l’utilisation intense du blog!

Bien à vous!

Votre équipe d’auteurs